挻怴惎巆奫

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

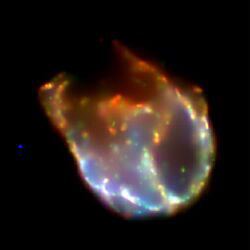

偙偺夋憸偼丄抧媴偐傜18枩岝擭棧傟偨戝儅僛儔儞塤偵偁傞 N132D偲偄偆挻怴惎巆奫偱偡丅夋憸偺怓偼僄僱儖僊乕偺堘偄偵懳墳偟偰偍傝丄愒偼掅僄僱儖僊乕偵丄椢偼拞娫丄惵偼崅僄僱儖僊乕傪昞偟偰偄傑偡丅

丂旕忢偵埫偐偭偨峆惎偑撍慠偲偟偰戝敋敪傪偍偙偟丄悢擔娫偵栺15摍媺乮100枩攞乯傕柧傞偝傪憹偟丄1乣2擭偐偐偭偰娚傗偐偵尭岝偡傞尰徾丅擔杮丄拞崙丄傾儔價傾側偳偺屆偄暥專偵傕挻怴惎敋敪偺婰榐偑偁傝傑偡丅偦偺暯嬒揑側弌尰棪偼丄1偮偺嬧壨偵偍偄偰丄20乣50擭偵1屄偲悇掕偝傟偰偄傑偡丅1987擭2寧丄抧媴偐傜16枩岝擭棧傟偨戝儅僛儔儞惎塤偺側偐偱挻怴惎敋敪偑敪尒偝傟丄擏娽偱傒偊傞挻怴惎偲偟偰偼1604擭偵働僾儔乕偑敪尒偟偰埲棃丄383擭傇傝偺傕偺偲側傝傑偡丅

丂丂敋敪偺儊僇僯僘儉偺堘偄偵傛偭偰嘥宆偲嘦宆偑偁傝丄嵟戝岝搙帪偺僗儁僋僩儖偵偍偄偰悈慺偺媧廂慄偺桳柍偵傛傝I宆(悈慺慄偑側偄)

偲II宆(悈慺慄偑偁傞)偵暘椶偝傟傟偰偄傑偡丅I宆偺挻怴惎偼偝傜偵Si偺攇挿6335A偺媧廂偺惵曽曃堏偵傛傝嶌傜傟傞攇挿6150A晅嬤偺嫮偄媧廂慄偺桳柍偵傛傝Ia宆挻怴惎(Si偺媧廂慄偑偁傞)偲Ib,Ic宆挻怴惎(Si偺媧廂慄偑側偄)偵嵶暘椶偝傟傑偡丅Ib宆挻怴惎偲Ic宆挻怴惎偺堘偄偼He偺媧廂慄偑懚嵼偡傞(Ib)偐丄懚嵼偟側偄(Ic)偐偱寛傑傝傑偡丅II宆偺挻怴惎傕偦偺岝搙嬋慄(廲幉偵柧傞偝偺懳悢丄墶幉偵帪娫傪偲偭偨僌儔僼)偺宍忬偵傛傝II-P丄II-L側偳偵嵶暘椶偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂嘥宆

丂嘥宆偺挻怴惎偲偼丄懭墌(偩偊傫)嬧壨側偳偱傛偔敪尒偝傟傞傕偺偱丄敀怓徕惎偲愒怓嫄惎偲偺嬤愙偟偨楢惎宯偱偺敋敪尰徾偱偡丅愒怓嫄惎偵恑壔偟偨庡惎偑偳傫偳傫朿挘偟懕偗傞偲偒丄偦偺奜憌偺僈僗偼敽惎偱偁傞敀怓徕惎偺昞柺傊崀傝愊傕偭偰峴偔偵敽偄丄偍傕偵扽慺傗巁慺偐傜偱偒偰偄傞敀怓徕惎偼幙検偑憹壛偟丄偦偺偨傔惎偺拞怱晹偼埑弅偝傟丄偦偺壏搙偑9壄搙偵側傞偲扽慺偑擱偊傞擬妀斀墳偑婲偙傝巒傔傑偡丅僈僗偺崀傝愊傕傝偑偄偭偦偆寖偟偔側傞偲丄偙偺擬妀斀墳偼敋敪揑偵恑傒丄敀怓徕惎偑敋敪偟傑偡丅偙傟偑嘥宆偺挻怴惎尰徾偱偁傝丄嘦宆偺挻怴惎偲堘偄丄拞怱偵僷儖僒乕側偳偺揤懱傪巆偡偙偲側偔丄僈僗偼昩懍1枩僉儘儊乕僩儖埲忋偺僗僺乕僪偱愓宍傕側偔悂偒旘傫偱偟傑偆丅偙偺僈僗傕傗偑偰惎娫嬻娫偺僈僗偲崿偠傝崌偆偙偲偵側傝傑偡丅

丂Ia宆偼丄愨懳揑側柧傞偝偑摨偠偱偁傞偨傔丄嬧壨側偳偺j嫍棧傪應傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂働僾儔乕偺怴惎偼丄Ia宆偱偡丅

丂嘦宆

丂嘦宆偺挻怴惎偲偼丄懢梲偺8攞埲忋偺幙検傪傕偮廳偄惎偺恑壔偺嵟廔忬懺乮巰乯偲峫偊傜傟偰偄傞傕偺偱丄偦偺寢壥丄拞惈巕惎丄僷儖僒乕丄僽儔僢僋丒儂乕儖側偳偑宍惉偝傟傞丅敋敪偺嵺偵敪惗偡傞憤僄僱儖僊乕偼丄懢梲偑堦惗乮栺100壄擭乯偺娫偵曻弌偡傞検偲傎傏摨偠1044僕儏乕儖掱搙偱偁傝丄偙傟傪傢偢偐悢擔娫偵曻弌偟偰偟傑偆偨傔丄偦偺敋敪捈屻偺柧傞偝偼愨懳摍媺偱儅僀僫僗18乣儅僀僫僗19摍偲懢梲偺100壄攞偵傕側傝傑偡丅

丂惎偺拞怱晹偱偺擬妀斀墳偵傛偭偰悈慺僈僗傪He乮僿儕僂儉乯丄C乮扽慺乯丄N乮拏慺乯丄O乮巁慺乯偲怴偟偄尦慺偵師乆偲曄姺偟側偑傜僄僱儖僊乕傪惗惉偟偰偒偨廳偄惎偼丄偦偺恑壔偺嵟廔抜奒偱丄拞怱晹偵揝偺僐傾傪宍惉偡傞丅拞怱偺壏搙偑栺50壄俲偵払偡傞偲兞(僈儞儅)慄嫮搙偑堎忢偵崅傑傝丄揝偺僐傾偼乽岝暘夝乿傪偍偙偟丄偦偺偲偒懡検偺擬僄僱儖僊乕偑媧廂偝傟丄埑椡偑堦嫇偵掅壓偟傑偡丅偡傞偲惎偺奜憌晹偼偦偺拞怱偵岦偐偭偰媫寖偵棊壓偟丄廳椡僄僱儖僊乕偑夝曻偝傟偰崅壏偲側傝丄揝偺僐傾嬤偔偱Si乮働僀慺乯側偳偺擬妀斀墳偑朶憱偟丄偦偺寢壥丄惎偺奜憌偼敋敪揑偵悂偒旘偽偝傟偰偟傑偄傑偡乮儂僀儖乚僼傽僂儔乕偺愢乯丅

丂岝暘夝偺偲偒偵敪惗偡傞懡検偺拞惈巕偼Fe乮揝乯丄Co乮僐僶儖僩乯丄Ni乮僯僢働儖乯側偳偺尨巕妀偵曔妉偝傟丄惎偺撪晹偱偼偮偔傜傟側偐偭偨揝傛傝傕廳偄尨巕妀偑師乆偲宍惉偝傟偰偄偒傑偡乮挻怴惎偵傛傞廳尦慺偺崌惉乯丅偙傟傜偺尦慺傗C丄N丄O丄S乮棸墿(偄偍偆)乯側偳偺尦慺傪懡検偵娷傫偩惎偺奜憌僈僗偼惎娫嬻娫偺僈僗偲崿偠傝崌偄丄僈僗偺壔妛乮尦慺乯慻惉傪挊偟偔曄壔偝偣偰偟傑偆丅乮挻怴惎巆奫乯偙偺惎娫僈僗偼傗偑偰椻偊偰偄偒丄偦偙偐傜師偺悽戙偺怴偟偄惎偑抋惗偟丄悢愮枩擭屻丄傆偨偨傃挻怴惎偲側偭偰敋敪傪孞傝曉偊偟傑偡丅

丂嶲峫

丂幙検偑懢梲偺栺俉攞埲壓偺寉偄惎偺応崌偼丄枛婜偵偼拞怱偱悈慺偑側偔側傝丄僿儕僂儉偺妀偑宍惉偝傟傑偡丅偙偺妀偑偁傞掱搙戝偒偔側傞偲奜憌偺悈慺偵晉傓憌偑曻弌偝傟丄拞怱惎偺廃傝偵塤忬偵峀偑傝傑偡丅偙偺僈僗偑拞怱惎偑曻幩偡傞巼奜慄偱揹棧偝傟丄僈僗拞偵娷傑傟傞尦慺偵摿桳偺婸慄傪曻幩偟傑偡丅偙傟傪榝惎忬惎塤偲屇傃傑偡丅戝偒偝偼1岝擭掱搙偱偡丅暘夝擻偺埆偄朷墦嬀偱尒傞偲丄娵偄宍傪偟偨榝惎偺傛偆偵尒偊偨偨傔丄W.

僴乕僔僃儖乮John Frederick William Herschel丂僀僊儕僗丂1792乣1871乯偑乽榝惎忬惎塤乿偲柤晅偗傑偟偨丅僈僗偑朿挘偡傞偵偮傟丄塤偼婓敄偵側偭偰徚偊丄拞怱惎偼師戞偵椻媝偟敀怓徕惎偲側傝傑偡丅偨偲偊偽丄偙偲嵗偺娐忬惎塤乮M57乯丄偙偓偮偹嵗偺偁傟偄惎塤側偳偑偁傝傑偡丅

挻怴惎巆奫

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

偙偺夋憸偼丄抧媴偐傜18枩岝擭棧傟偨戝儅僛儔儞塤偵偁傞 N132D偲偄偆挻怴惎巆奫偱偡丅夋憸偺怓偼僄僱儖僊乕偺堘偄偵懳墳偟偰偍傝丄愒偼掅僄僱儖僊乕偵丄椢偼拞娫丄惵偼崅僄僱儖僊乕傪昞偟偰偄傑偡丅

丂挻怴惎巆奫偲偼丄挻怴惎敋敪偵傛偭偰曻偨傟傞僄僱儖僊乕偼偡偝傑偠偄検偱丄偙偺嬧壨宯慡偰偺惎偺柧傞偝傪墇偊偰偟傑偆傎偳偵側傝傑偡丅偙傟傎偳偺戝敋敪偵側傞偲偦偺嵀愓偑壗枩擭偵傕搉偭偰巆傝丄條乆側宍偱娤應偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅偙傟偑挻怴惎巆奫偲屇偽傟傞傕偺偱偡丅

丂塅拡偺壔妛揑側恑壔偼偦偺傎偲傫偳偑峆惎偺拞偱偺妀斀墳偱峴傢傟傑偡丅偼偠傔偼悈慺偲傊儕僂儉偟偐懚嵼偟側偐偭偨塅拡偱丄條乆側尦慺偑抋惗偟偨偺偼峆惎偺拞側偺偱偡丅偙傟傜偺廳偄尦慺偼挻怴惎敋敪傪捠偟偰塅拡嬻娫偵曻弌偝傟傑偡丅挻怴惎巆奫傪尋媶偡傞偲偄偆偙偲偼偡側傢偪丄塅拡偺壔妛揑側恑壔傪挷傋傞帠偱傕偁傝傑偡丅

丂偱偼丄挻怴惎巆奫偼偳偺傛偆側宍偱変乆偵娤應偝傟傞偺偱偟傚偆偐?偦偺宍懺偼戝偒偔暘偗偰俀偮偵暘椶偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅1偮偼丄戝偒偔峀偑偭偨崅壏偺僾儔僘儅偺夠偲偟偰娤應偝傟丄懡偔偺応崌妅忬偺媴宍傪偟偰偄傞偨傔丄僔僃儖宆挻怴惎巆奫偲屇偽傟傑偡丅偙傟偼丄挻怴惎偵傛偭偰旘嶶偟偨惎偺巆奫(僀僕僃僋僞偲屇傃傑偡)偑丄壒懍傪戝偒偔墇偊偰旘傃嶶傞偨傔偵徴寕攇偑敪惗偟丄偙偺徴寕攇偵傛偭偰堦愮枩搙埲忋偺崅壏偵壛擬偝傟偨惎娫暔幙傗僀僕僃僋僞偦偺傕偺偑尒偊偰偄傞傕偺偱偡丅偙偺挻怴惎巆奫偼帪娫偲嫟偵師戞偵宍懺傪曄偊丄恑壔偟偰偄偒傑偡丅偦偺恑壔偺壽掱偼4偮偵暘椶偝傟丄

丂帺桼朿挘婜

丂抐擬朿挘婜

丂曻幩椻媝婜

丂徚柵婜

丂偲屇偽傟偰偄傑偡丅帺桼朿挘婜偼旘傃嶶偭偨僀僕僃僋僞乮曻弌偝傟偨暔幙乯偑壗偵傕朩偘傜傟傞偙偲側偔帺桼偵峀偑偭偰偄傞忬懺偱偡丅偙偺忬懺偱偼丄挻怴惎偺僄僱儖僊乕偼僀僕僃僋僞偺塣摦僄僱儖僊乕偵戝敿偑巊傢傟偰偍傝丄傎偲傫偳岝傪弌偟傑偣傫丅偙偺忬懺偑栺100擭傎偳懕偒傑偡丅帪娫偑宱偪丄旘傃嶶傞僀僕僃僋僞偵傛偭偰敪惗偟偨徴寕攇(僽儔僗僩僔儑僢僋偲偄偄傑偡)偵憒偒廤傔傜傟偨惎娫暔幙偺検偑僀僕僃僋僞偲傎傏摨幙検偵側偭偰棃傞偲抐擬朿挘婜偵擖傝傑偡丅徴寕攇偼堸傒崬傫偩暔幙傪埑弅丄壛擬偟偰偄偔惈幙偑偁傞偺偱丄憒偒廤傔傜傟偨惎娫暔幙偼旕忢偵崅壏偵壛擬偝傟傑偡丅偙偺帪婜偺徴寕攇偺懍搙偼悢昐偐傜悢愮km/sec

掱傕偁傝丄偙傟偵傛偭偰壛擬偝傟偨惎娫僈僗偼悢愮枩偐傜悢壄搙偵傕側傝傑偡丅傑偨丄徴寕攇偼枾搙偺崅偔側偭偨僈僗偺妅偵挼偹曉偝傟撪懁偵岦偐偭偰傕憱傝巒傔(偙傟傪儕僶乕僗僔儑僢僋偲尵偄傑偡)丄僀僕僃僋僞帺懱傕壛擬偟傑偡丅偙偺壛擬偝傟偨僈僗偼偦偺壏搙偵墳偠偨X慄傪曻幩偟傑偡丅偨偩偟丄偦偺検偼挻怴惎巆奫慡懱偺僄僱儖僊乕偵斾傋傞偲旕忢偵彫偝偄偺偱挻怴惎巆奫偦偺傕偺偼傎傏廃傝偲偺僄僱儖僊乕偺傗傝庢傝偺側偄抐擬忬懺偵偁傞偲尵偊傑偡丅偙偺帪婜偑栺1枩擭傎偳懕偒傑偡丅偝傜偵恑壔偑恑傓偲丄朿挘偡傞偺偵巊偆僄僱儖僊乕偑挻怴惎巆奫慡懱偺僄僱儖僊乕偺拞偱戝偒側妱崌傪帩偮傛偆偵側偭偰偒偰丄朿挘懍搙偑抶偔側傝丄挻怴惎巆奫偼椻偊巒傔傑偡丅崅壏僈僗偼悢昐枩搙掱搙偺壏搙偱偼椻偊傟偽椻偊傞傎偳偨偔偝傫偺曻幩傪弌偡傛偆偵側傝丄椻偊偨僈僗偼嬊強揑偵廂弅偟偰丄側偍岠棪傛偔曻幩傪弌偡傛偆偵側傞偺偱丄僄僱儖僊乕傪曻幩偺宍偱揻偒偩偟懕偗丄堦婥偵挻怴惎巆奫偺壏搙偑壓偑傝巒傔傑偡丅偙偺忬懺偑曻幩椻媝婜偱偡丅挻怴惎巆奫偼偙偺屻傕偝傜偵椻偊偰偄偒丄廃傝偺惎娫嬻娫偲嬫暿偑偮偐側偔側傝徚偊偰偄偒丄徚柵婜傊偲堏峴偟偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅偙偺偲偒枾搙偺掅偄拞怱晹暘偼偄偮傑偱傕椻偊偢偵巆傝丄塅拡偵儂僢僩僶僽儖偲尵傢傟傞朅忬偺峔憿傪偮偔傝傑偡丅

丂傕偆堦偮偺挻怴惎巆奫偼丄偦偺戙昞揑側揤懱偺柤傪晅偗偰偐偵惎塤宆偲屇偽傟傑偡丅挻怴惎偑婲偭偨偲偒偵丄偦偺拞怱偵惎偺妀偑巆傞応崌偑偁傝傑偡丅峆惎偱偼偦偺嫄戝側廳椡傪妀斀墳偺僄僱儖僊乕偱巟偊偰偄傑偡偑丄偦偺妀斀墳偺擱椏偑愗傟偨偲偒偵挻怴惎敋敪傪婲偟丄拞怱偵巆偭偨妀偼帺傜偺廳椡偱廂弅偟偰偄偒傑偡丅偙偺廳椡偼偡偝傑偠偄傕偺偱丄尨巕偺峔憿偝偊傕攋夡偟丄揹巕偼梲巕偵庢傝崬傑傟拞惈巕偲側偭偰偄偒傑偡丅尦偺惎偺幙検偑偁傞掱搙埲壓偩偲丄廂弅偼拞惈巕偺弅戅埑偲偄偆埑椡偵傛偭偰巭傔傜傟傑偡丅偙偺忬懺偑拞惈巕惎偲偄傢傟傞拞惈巕偺夠偺惎偱偡丅偙偺惎偼傢偡偐10km掱偺捈宎偺拞偵懢梲1屄暘傛傝傑偩懡偄幙検傪娷傒傑偡丅偝傜偵幙検偑戝偒偄偲拞惈巕偺弅戅埑偱傕廂弅偼巭傑傜偢丄暔幙偼僔儏僶儖僣僔儖僪敿宎偲尵傢傟傞帠徾偺抧暯偺斵曽傊棊偪崬傫偱偄偭偰偟傑偄傑偡丅偙偺拞偐傜偼偁傑傝偺廳椡備偊偵岝偡傜扙弌偡傞偙偲偑偱偒偢丄偦偺拞傪偆偐偑偆偙偲偼偱偒傑偣傫丅偙傟偼僽儔僢僋儂乕儖偲屇偽傟傑偡丅偐偵惎塤宆挻怴惎巆奫偺惓懱偼拞惈巕惎偱偡

挻怴惎乮SuperNova乯